おでかけ施設の未就学児対応に関する施設アンケート

オミクロン株による子どもへの感染が目立つようになり、厚労省は2歳以上を対象に一時的にマスクの着用を推奨しました。一方で、日本小児科学会では「乳幼児のマスク着用には危険がある」とされたり、WHOは「必ずしもこだわらなくて良い」との見解を出したりと、各団体でもその意見が割れています。そんな状況下において、おでかけ施設では未就学児に対してどのような対応をおこなっているのでしょうか。今回はアンケートに協力して頂いた全国125のおでかけ施設の回答から「施設でおこなっている未就学児への対応」について、アンケート結果を紹介させて頂きます。

アンケート対象施設の規模区分

まず、今回のアンケート対象となった125施設の施設規模(年間来場者数)について。

※コロナウイルスの影響を受けていない時期の来場人数

今回のアンケート対象となった施設は、年間来場者数50,000人以下の施設が63.2%。50,001人以上の施設が34.4%(分からない2.4%)となっています。以降のデータについては、上記の規模(年間来場者数)のおでかけ施設による回答をもとに算出しています。

未就学児の入場可否

まずは、そもそも未就学児の施設への入場が可能かどうかについて尋ねてみました。

結果、98%の施設が未就学児から入場可能と回答。今回アンケートに回答してくれたおでかけ施設の大半が未就学児から利用できるようです。

ちなみに、今回のアンケートに回答してくれた施設ジャンルの内訳は以下の通り。

回答施設のジャンルにある程度の差異こそありますが、おでかけ施設全体において「未就学児から利用可能」な施設が大半と言えそうです。

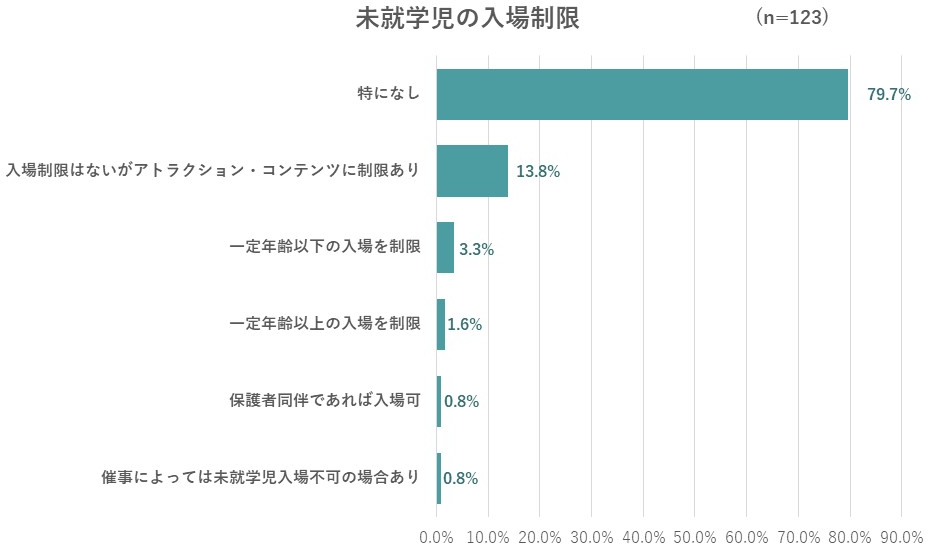

未就学児の入場制限

未就学児の中には乳児・幼児など年齢に幅があります。そこで「未就学児は利用可能ではあるけれど、●歳以下は不可」など、年齢による入場(利用)制限の有無について尋ねてみました。

約80%の施設が「特になし」と回答。約14%の施設に一部のアトラクション・コンテンツで制限があるようですが、入場制限を設けている施設はごくわずかでした。乳児だとまだ小さくてできないことも多く、コンテンツによっては制限を設けざるを得ないことはあっても入場自体を制限している施設は少ないようです。

未就学児自身への配慮

続いて、おでかけ施設が未就学児自身に対しておこなっている配慮や対応について聞いてみました。

もっとも多かった回答が「未就学児向けコンテンツの提供」。その後「補助便座の設置等、トイレ・手洗いまわりの対応」「飲食物の子ども用メニューの提供」と続きます。小さなお子様でも楽しめるようなコンテンツ、小さなお子様でも使いやすい設備を提供・設置している施設が多く、+αで乳幼児向けのプレゼント特典をつけるといったサービスをおこなっている施設はそれほど多くないようです。

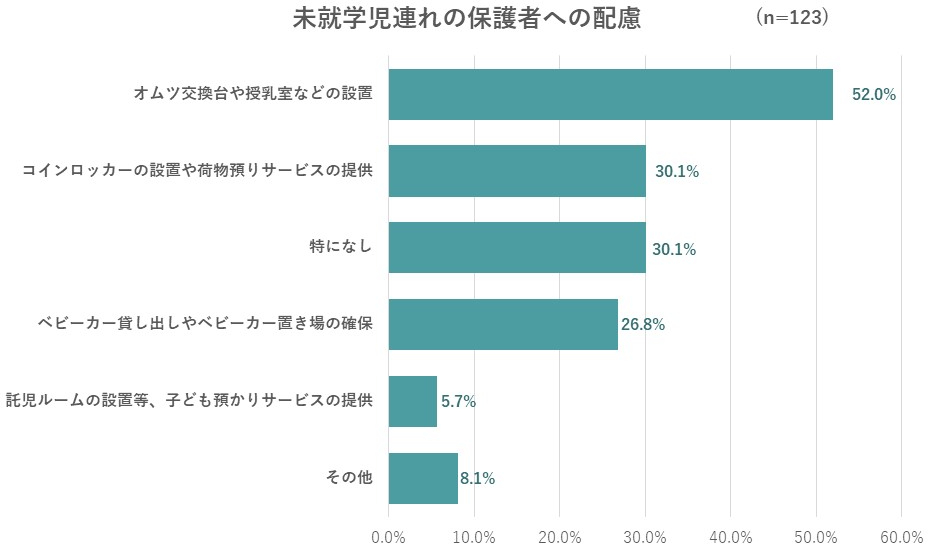

未就学児の保護者への配慮

では、未就学児をもつ保護者に対してはどのような配慮・対応をおこなっているのでしょうか。

約半数の施設が「オムツ交換台や授乳室などの設置」をしており、約30%が「コインロッカーの設置や荷物預かりサービスの提供」、約27%が「ベビーカーの貸し出しやベビーカー置き場の確保」をおこなっています。

いこーよでも「オムツ交換台あり」や「授乳室あり」といったワードは人気ワードのひとつです。乳幼児に対しての設備の提供は場所や人手が必要になるものも多く、施設によっては対応が難しいところも多いとは思いますが、親にとってはとてもありがたい設備であることは間違いなく、施設選びの判断指標としても影響がないとは言い切れません。まだ設置されていない施設はファミリー層を呼び込む施策のひとつとして検討されてみてはいかがでしょうか。

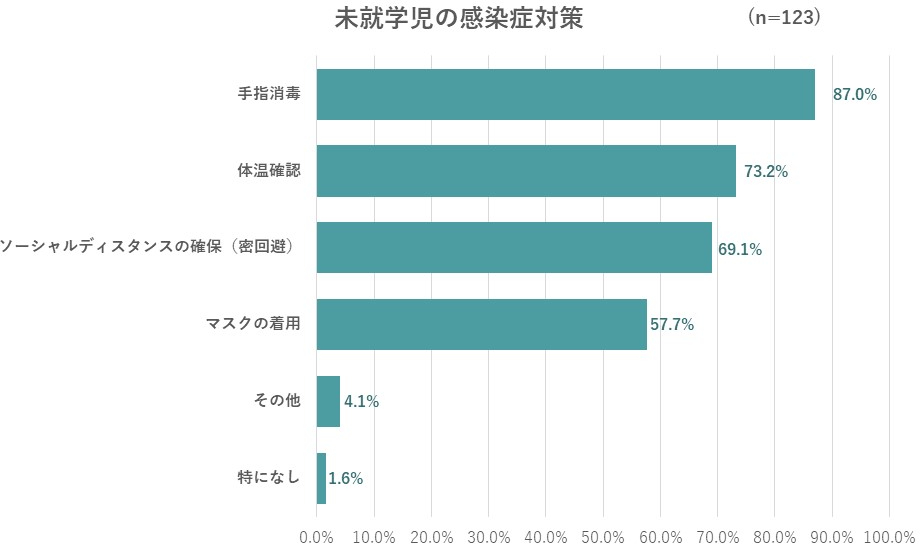

未就学児の感染症対策

続いて、現在おでかけ施設が未就学児に対しておこなっている感染症対策について尋ねてみました。

87%の施設が「手指消毒」をお願いしていると回答。続いて「体温確認」が73%、「ソーシャルディスタンスの確保」が69%と、いずれもかなり高い割合に。未就学児とはいえ、感染症対策を徹底されている施設が多いことがわかります。

「マスクの着用」に関しては、少し下がって57.7%でした。冒頭でも触れた通り、未就学児のマスク着用に関しては各団体においても見解が異なっています。小さい子どもは息苦しさを表現できなかったり、自身での着脱が難しかったりするため、マスクを着用することで逆に危険度が高まる可能性があり、義務付けていない施設も多いのでしょう。そのような状況下でも約60%もの施設がマスクの着用をお願いしているというのは、割合的にはかなり高いと言えるのではないでしょうか。

マスク着用の年齢

では、何歳以上の子どもに対して「マスクの着用」をお願いしているのでしょうか。

回答としてもっとも多かったのが「可能な限りでお願いしている(保護者の判断に任せる)」というものでした。施設としてはあくまでもお願いベース。明確に●歳から着用というラインを設けず、その時の体調や保護者それぞれの考えに委ねて、マスク着用をお願いしている施設が多いようです。

なお、着用年齢を設けている施設の場合、もっとも多かった回答は「3歳」からでした。

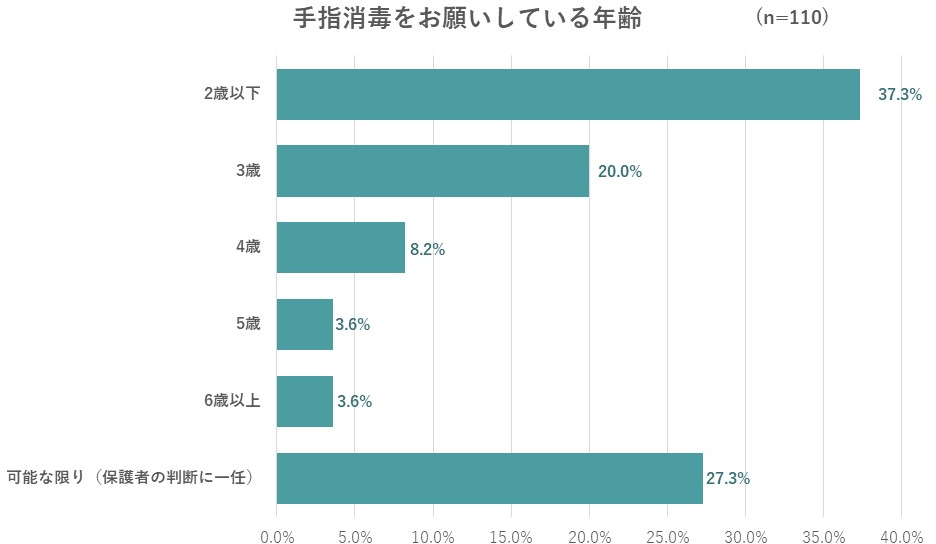

手指消毒の年齢

続いて、「手指消毒」対応をおこなう未就学児の年齢についても尋ねてみました。

もっとも多かった回答が「2歳以下」でした。こちらはマスク着用とは違い、かなり小さな子どもから対策を実施されているようです。小さな子どもほど色々なものを触ったり口にしてしまいます。少しでも施設内での感染リスクを下げるために、年齢問わず手指消毒を徹底している施設が多いようです。

未就学児の感染対策の困りごととその対策

最後に、未就学児の感染対策に関して、実際に困った事例とその対策についてフリー回答で聞いてみました。回答の中でもっとも多くあがったのは「マスク着用」に関する困りごとでした。一部抜粋します。

- (マスク着用に関する困りごと)

- 子どものマスク着用率が低い

- マスクをしている子もいるが途中で外してしまう子がいる

- 子どものマスク着用について無理強いはできないので、マスクをつけないお子様もいる

- 見た目ではわからない基礎疾患が理由の場合もあり、声を掛けにくい

- (対策)

- 可能な限り着用のお声がけをする

- 入場人数を制限して、全体的な密回避をする

- 出来るだけ周囲にソーシャルディスタンスを依頼する

- 換気を定期的におこなう

マスクの着用に関しては、「義務」ではなくあくまで任意の「お願い」となります。そのため、強制することはできず保護者が聞き入れてくれなければどうしようもないという状況があるのでしょう。可能な限りの声掛けをおこない、換気やソーシャルディスタンス、人数制限などの施策を組み合わせて対策するしかないようです。

その他、「熱があるのに隠して来店する」といった声も。こういった場合には「自動検温器を設置する」等で対策はできそうです。また「密の判断がわからない」といった声もありました。とある施設では「CO2センサーを設置することで換気が必要な状況かどうかを判断」しているとの事です。

なかなか強制することが難しい状況ではありますが、上記のような対応も含め、対策を検討されてみてはいかがでしょうか。

おでかけ施設の未就学児の対応に関するまとめ

今回は「おでかけ施設の未就学児の対応」についてのアンケート結果を紹介しました。以下、結果をまとめます。

- 98.4%の施設が未就学児から入場可能

- 未就学児の入場制限は約80%が「特になし」と回答。約14%が一部のアトラクション・コンテンツで制限あり

- 未就学児自身への配慮としておこなっているのは「未就学児向けコンテンツの提供」が42.3%、「補助便座の設置等、トイレ・手洗いまわりの対応」が30.9%、「飲食物の子ども用メニューの提供」が24.4%

- 未就学児をもつ親に向けての配慮としておこなっているのは「オムツ交換台や授乳室などの設置」が52%、「コインロッカーの設置や荷物預かりサービスの提供」が30.1%、「ベビーカーの貸し出しやベビーカー置き場の確保」が26.8%

- 未就学児にお願いしている感染対策は「手指消毒」が87%、「体温確認」が73%、「ソーシャルディスタンスの確保」が69%、「マスクの着用」が57.7%

- マスクの着用は「可能な限りでお願いしている(保護者の判断に任せる)」が37.8%で最多。年齢での区切りを設けている場合の最多は「3歳」

- 手指消毒をお願いする年齢は「2歳以下」が最多で37.3%

- 未就学児の感染対策での困りごとは「マスクの着用」について。「声掛け」「換気」「ソーシャルディスタンスの確保」「人数制限」などで対策

貴施設の今後の戦略・対策・施策に少しでも役立てて頂ければ幸いです。

調査方法/インターネットアンケート

調査地域/特に地域の限定はなし

調査対象/全国125のおでかけ施設

調査日程/2022年2月16日~3月1日